Одной из самых сложных проблем археологической науки на всем протяжении ее развития является проблема сохранения культурного наследия нашей страны. На повестку дня этот вопрос встал еще в период накопления археологического материала. Поэтому интересно на конкретном примере рассмотреть отношение простых людей и государственных чиновников к древностям в Российской империи в конце XIX в.

Императорское Московское Археологическое Общество (ИМАО) и Императорская Археологическая Комиссия (ИАК) неоднократно обращались непосредственно к губернской администрации за помощью о получении информации об археологических памятниках на территории Енисейской губернии. В одном из них от 15 июня 1889 г. за № 624 ИАК сообщила губернатору о том, чтобы он довел до сведения окружных исправников, что «Его Величество государь император во 24ой день марта сего года Высочайше повелеть соизволил: …Открытые при раскопках ценные вещи и особо важные в научном отношении предметы должны быть присланы в Императорскую Археологическую Комиссию, для представления на высочайшее воззрение…» [1].

Так, открывая краткое описание «Выставки древностей, представленных Императорской Археологической Комиссией на воззрение государя императора» за 1894 г., мы видим, что на этой выставке были представлены предметы древности из 41 губернии и области империи. «…Наиболее значительные коллекции принадлежат Армении, Рязанской, Петербургской, Пермской, Нижегородской и Енисейской губерниям…» [2]. Археологические находки из Енисейской губернии были представлены материалами А. В. Адрианова из раскопок на острове Тагарском и в долине р. Тубы [3], кроме того, парой «прекрасных золотых филигранных серег из кургана на р. Абакан, Минусинского округа…», а также «прекрасный золотой спиральный браслет, найденный по р. Бол. Кемчугу, Минусинского округа…» [4].

Но не менее интересные предметы, представленные на этой выставке, были найдены в Красноярском округе. Примечательна история их обнаружения. Как и следует в подобных ситуациях, сообщение о нахождении древних предметов приходит с мест высшему губернскому начальству. Этот документ следует привести полностью, чтобы отчетливее понять интригу этой истории.

Его Превосходительству

Господину Енисейскому губернатору

Красноярского окружного исправника

РАПОРТ

Частоостровское волостное правление, от 23 августа… донесло, что 22 августа крестьянин дер. Карымской Николай Филлипов Черкишин, явясь в волостное правление, заявил, что несколько дней тому назад крестьянские дети дер. Карымской Николай Харитонов Кащеев и Домна Николаевна Черкишина нашли на косогоре около заимки однодворки Додоновой (она же Ширичева) два серебряных татарских кувшина, повидимому, очень древних, и отдали их своимродителям, из которых крестьянин Харитон Кащеев, по указанию сына, отправился на место находки и недалеко от поверхности земли вырыл еще два таких же кувшина. При этом Черкишин добавил, что саженях в 20 от места находки кувшинов имеется небольшой курган, в котором можно подозревать существование подобных же древних ценных вещей. Вследствие означенного заявления Черкишина волостное правление того же числа командировало волостного начальника для проверки заявления Черкишина, который, удостоверившись в справедливости показаний заявителя, в присутствии Карымского старосты и понятых, отобрал от Кащеева и Черкишина кувшина (от первого 3, а от второго 1) формою похожие на миску, весом: 1-й — 5 /8 фунта, 2-ой — 4/8 фунта, 8 золотников, 3-й — 4 /8 фунта, 4 золотников и 4-й — 9 золотников [5]. 2 Все эти кувшины представлены земскому заседателю 3 участка Хмелевскому, при рапорте, от 23 августа за № 193, к кургану же и месту находки поставлен караул. От заседателя Хмелевского сведения не получено.

О вышеизложенном имею честь доложить Вашему превосходительству.

Окружной исправник [6]

Далее события развивались с такой быстротой и оперативностью, что можно усомниться во мнении о волоките, присущей бюрократическому аппарату России конца XIX в. Хотелось бы обратить внимание на даты представленных ниже документов.

Уже 24 августа, то есть на следующий день, губернатор дает распоряжение красноярскому окружному исправнику: «…поручаю Вам принять… к охране, как курган, находящийся около заимки Додоновой, так и места, где найдены 4 серебряных кувшина, не допуская… раскопки около места и кургана…» [7].

И в этот же день телеграммой отправляется сообщение в ИАК следующего содержания: «…Красноярского округа крестьянами начата раскопка кургана, найдены серебряные татарские кувшины. Предупреждения расхищения раскопки разрешены произвести… члену-секретарю статистического комитета — Зейтелю. Найденные вещи, отчет раскопок доставится Комиссии…» [8].

Почему именно Зейтелю поручается произвести раскопки, не ясно. Вероятно, он был знаком с археологией, да и оказался рядом. Кроме того, в Красноярске к этому времени не оставалось специалистов, которые могли бы это сделать: И. Т. Савенков выехал в Варшаву, А. С. Еленев — в Читу, и оставался только П. С. Проскуряков, которого в спешке не нашли, либо его просто не было в городе.

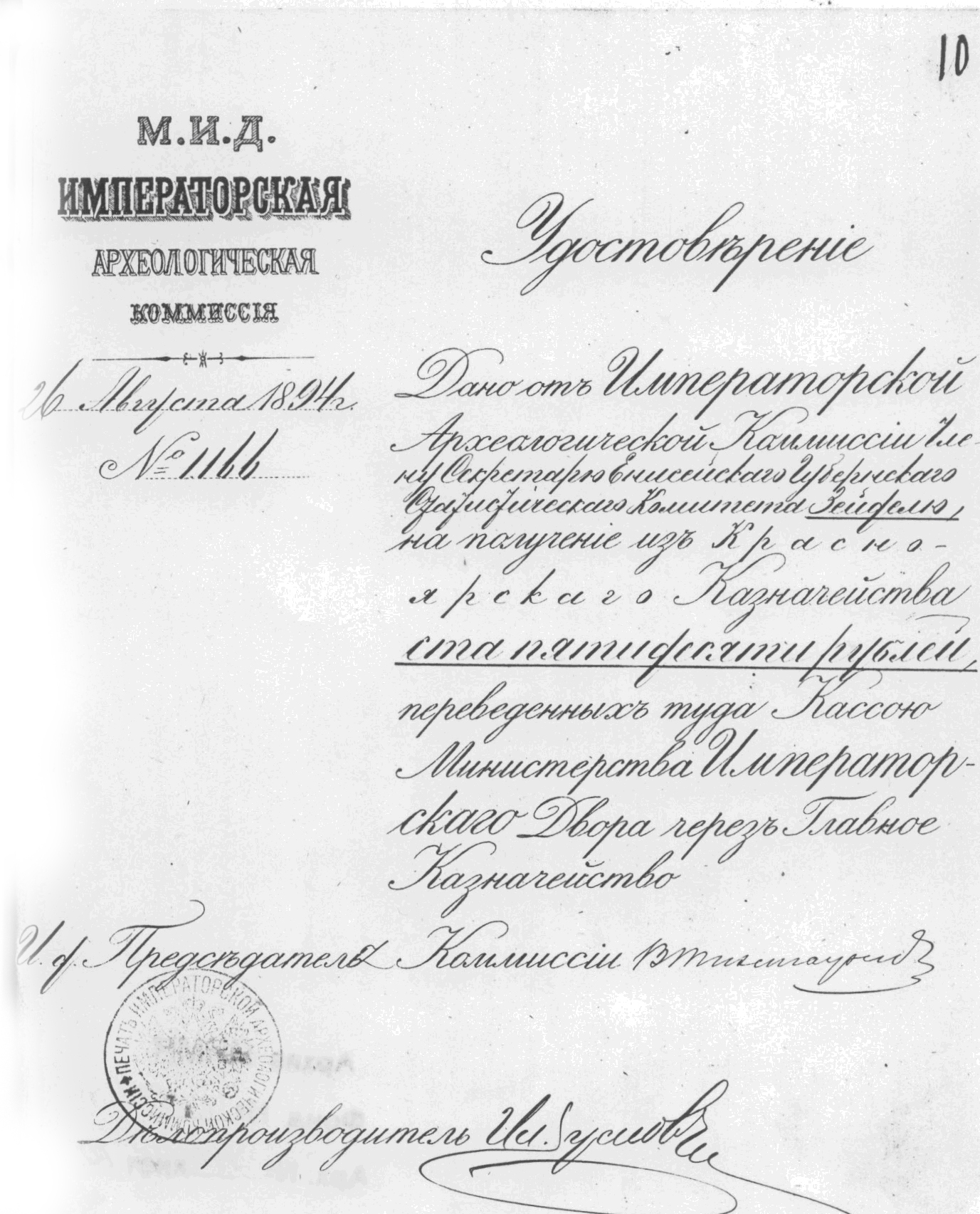

Ответ из Петербурга не заставил долго ждать. 26 августа ИАК отправляет исполняющему обязанности губернатора Д. Н. Давыдову разрешение на проведение раскопок на имя Зейтеля и ассигнование 150 рублей, с последующим предоставлением отчета [9].

Бюрократическая машина закрутилась: не только губернская, но и местная. Каждый, вероятно, хотел отличиться в этом деле, показать свое рвение, а может быть, простой интерес заставил участников событий так активно включиться в них. И все же рапорт следовал за рапортом.

Копия с рапорта земского заседателя 3 участка Красноярского округа, от 25 августа за № 1599 Красноярскому окружному исправнику

Около недели тому обратно (16 и 17 августа), верстах в 24-х от дер. Карымской, Частоостровской волости, в горе, где проложена по косогору скотопрогонная дорожка, крестьянским сыном, мальчиком Николаем Кащеевым, случайно было усмотрено в одном месте, что из земли, на поверхности ея, просвечивается какая-то металлическая вещь. Выкопавши ее без труда, мальчик нашел металлическую чашу, которую и унес домой. Вслед за тем отец мальчика крестьянин Харитон Кащеев, отправившись из любопытства на место, вырыл из земли две такие же чаши, и одну нашла здесь же крестьянская дочь Домна Криволуцкая. Предлагая находку не важной, а вещи жестяными, последний взял их себе, для употребления на домашний обиход, причем Кащеев, проколовши в одной из чашек дырки, обратил ее на рукомойник. Узнавши об этой находке, в поездке 22 августа, через село Частоостровское и дер. Карымскую, через посредства заявителя, крестьянина Николая Черкишина, я распорядился собрать эти вещи. Это оказались 4 серебряные, по-видимому, кованые, на фасон церковных, чаши с поддоном, из которых у трех эти поддоны отбиты, а 4-й уцелел. Весом все чаши 2 ½ фунта 9 золотников. Вчера, на месте находки чаш, я [провел] пробную раскопку, но ничего больше не нашел и никаких признаков какого-либо потайника здесь не оказалось. Поблизости, саженей в 20 есть старый, оставшийся от первобытных жителей деревни Карымской, татар, громадный курган, который исследованию не подвергался и для раскопок которого нужны как разрешения начальства, так и материальные средства. Об этих с представлением четырех чаш с поддонами на основании 792 ст. II т. Общ. губернских учреждений из 1892 г., имею честь донести Вашему Высокоблагородию.

Подписал земский заседатель Хмелевский [10]

По каким-то причинам Зейтель (имя и отчество не известно) не смог произвести исследования на месте находок, хотя Енисейская казенная палата на эти цели выделила 150 руб. [11]. Следовательно, финансовых затруднений не возникало. Но время уходило быстро, лето было на исходе. Губернатор обращается 4 сентября к П. С. Проскурякову:

Милостивый государь Павел Степанович

Как Вам известно, близ дер. Додоновой случайно найдены древние вещи: серебряные чаши; у места находки расположен громадный курган. Нахожу полезным произвести немедленную раскопку этого кургана, покорнейше Вас уведомить меня, не возьмете ли Вы на себя труд произвести такую раскопку, при чем, что на проведения эту раскопку ассигновано 150 р. Примите уверения в совершенном почтении и преданности.

Подписал Теляковский [12]

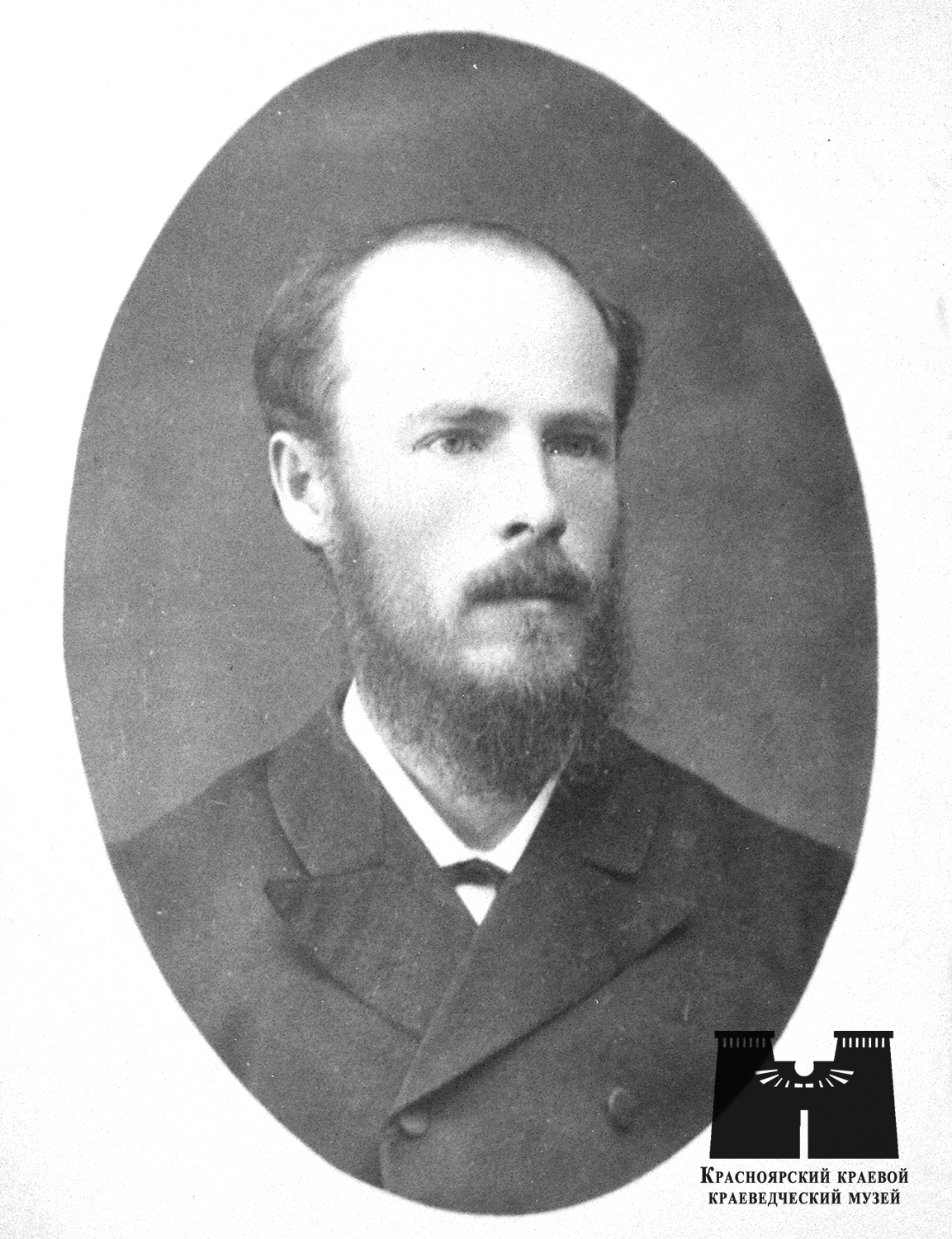

П. С. Проскуряков — к 1894 г. известный в Красноярске знаток древностей. В 1888 г. он проводит по поручению ВСОРГО исследования июсских пещер [13], в 1889 г. становится первым консерватором (директором) созданного в Красноярске городского музея, а пожертвованные им коллекции древностей положили начало археологическому отделу [14]. В 1890 и 1892 гг. проводит раскопки Торгашинских пещер [15].

В конце сентября П. С. Проскуряков выезжает в д. Карымскую и на месте знакомится с ситуацией. В докладной записке на имя губернатора он сообщает:

«…Благодаря любезно предоставленному мне г. Директором семинарии четырехдневного отпуска я имел возможность исполнить предложения Вашего Превосходительства от 4 сентября № 7212 относительно исследования местонахождения крестьянами четырех серебряных чаш. В настоящее время о результатах исследования имею честь доложить Вашему Превосходительству…» [16]

Далее он дает описание местности, подробно останавливаясь на геологическом строении. Курган, о котором упоминает окружной исправник в своем рапорте, просто песчаный холм. Во время посещения П. С. Проскуряков сделал разрез предполагаемого кургана до основания.

…Но вопрос теперь в том, каким образом могли попасть сюда эти чаши? До некоторой степени это нахождение можно объяснить тем, что местность эта, во всяком случае в прежние времена, была обитаема чудскими племенами. В верстах в двух от места находки встречаются настоящие курганы-могильники, молчаливые свидетели прошлой обитаемости данной местности. Курганы эти еще не расхищены и нетронуты и можно надеяться, что они дадут интересный археологический материал, тем более что в Красноярском округе, насколько мне известно, никогда не было произведено правильных с научной целью курганных раскопок. Между тем и раньше данного случая в Красноярском округе были находимы археологические предметы из благородного металла, но или имели случайный характер, или были результатом хищнической добычи из курганов. Только немногие из них попали в руки археологов, большая же часть из них скупалась золотых или серебряных дел мастерами для переплавки. До перехода курганов во владение Археологической комиссии [в 1889 г.] курганы Красноярского округа в значительном числе расхищались разными любителями кладов. Следы расхищенных курганов находятся около города в местности „Таракановка“ и между д. Коркиной и г. Красноярском.

Ввиду всего изложенного, не найдете ли возможности, Ваше Превосходительство, ходательствовать перед Археологической комиссией о разрешении раскопок курганов вблизи д. Карымской с целью выяснения, не существует ли какой-нибудь связи между последней случайной находкой серебряных чаш и курганами той местности, тем более Археологическая комиссия уже ассигновала некоторую сумму для проведения археологических изысканий.

П. Проскуряков 8 октября 1894 г. [17]

Губернатор поддерживает предложение П. С. Проскурякова о необходимости проведения широкомасштабных археологических исследований у д. Карымской в 1895 г. и сообщает об этом ИАК [18].

А что же делают наши «первооткрыватели»? Узнав о том, что это ценные вещи и к ним такое внимание со стороны властей, по простоте своей один крестьянин обращается прямо к губернатору. Крестьянин Черкишин просит вознаграждения за «доведения до сведения». Губернатор распорядился дать исправнику заключение по этому вопросу «заслуживают ли Кащеев и Криволуцкая…» его [19]. Начинается тяжба: заслуживают или не заслуживают они вознаграждения. Окружной исправник вот как оценил действия крестьян: «…я со своей стороны домогательства Черкишина нахожу не заслуживающими уважения… о чем ему было сообщено и он поставил подпись» [20]. Интересна формулировка, которая звучит как обвинение в доносительстве, а такие люди всегда не заслуживали уважения. А что касается других, «по мнению моему, — отмечает исправник, — Кащеевы и Криволуцкая не должны заслуживать никакого вознаграждения за найденные ими сосуды, так как они о находке в тот же раз по принадлежности не заявили, а Кащеев один из сосудов обратил в рукомойник» [21]. Казалось, на этом можно было поставить точку. После такого приговора вопрос о вознаграждении должен быть снят. Но, то ли крестьяне были настырные, то ли администрация была слишком добра к ним, то ли находки ценные. В конце концов, в мае 1896 г., то есть почти через два года, было выделено целых 60 рублей для выдачи крестьянам [22]. Из документов остается не ясно, кто получил эти деньги — оба крестьянина или один из них.

В свою очередь, 25 апреля 1895 г. ИАК дала согласие выдать Открытый лист на имя П. С. Проскурякова и деньги в размере 136 рублей на раскопки в окрестностях д. Карымской, которые он провел тем же летом [23].

Какова же судьба этих редких для Сибири предметов? Очень скоро сообщение о находке серебряных сосудов появилось на страницах столичной газеты «Новое время» [24]. В 1894 г. эти «четыре серебряные тонкие сосуды из д. Нарымской (именно так напечатано в путеводителе. — А. В.) Красноярского округа…» [25] были представлены на выставке для обозрения императора.

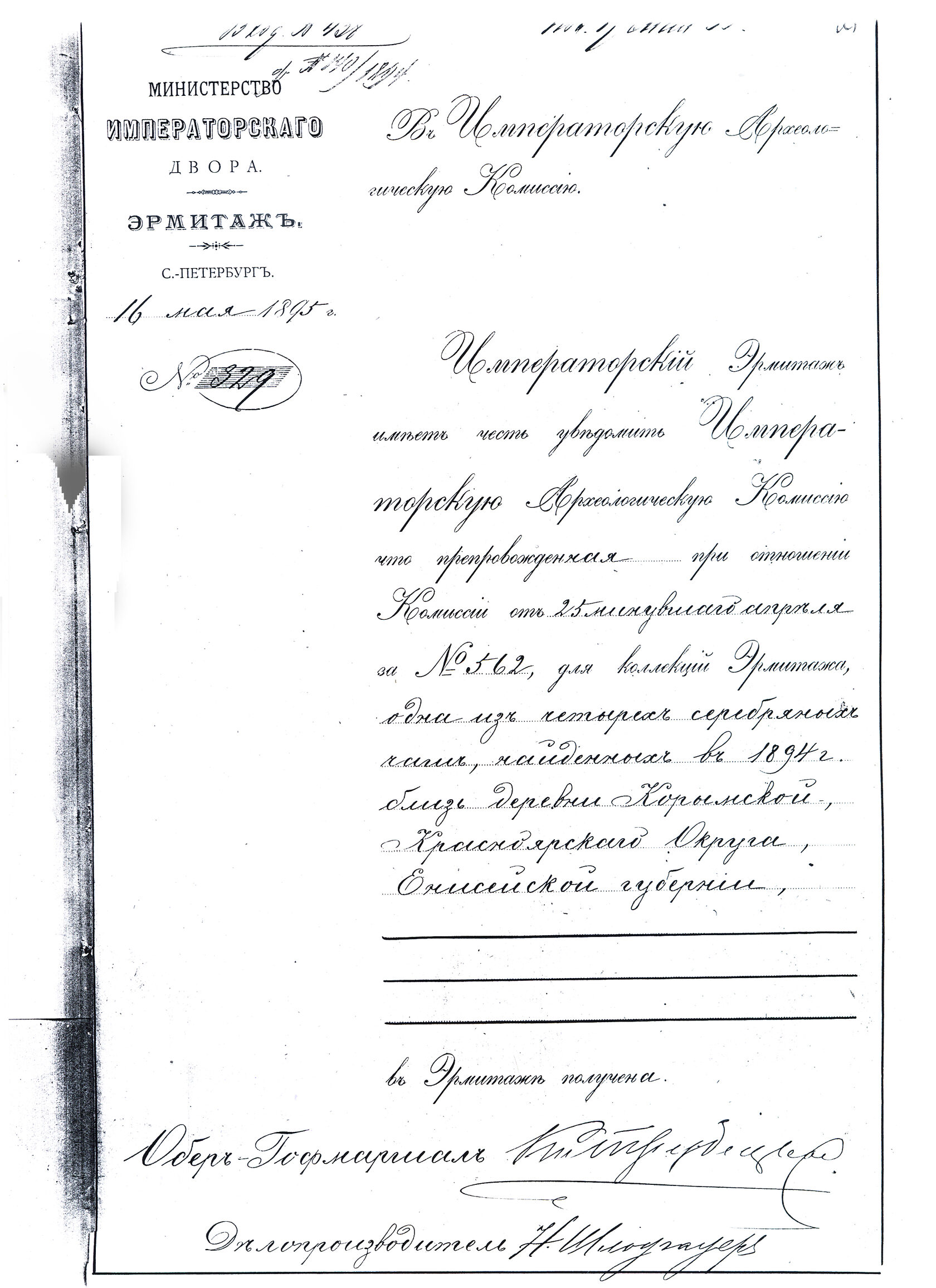

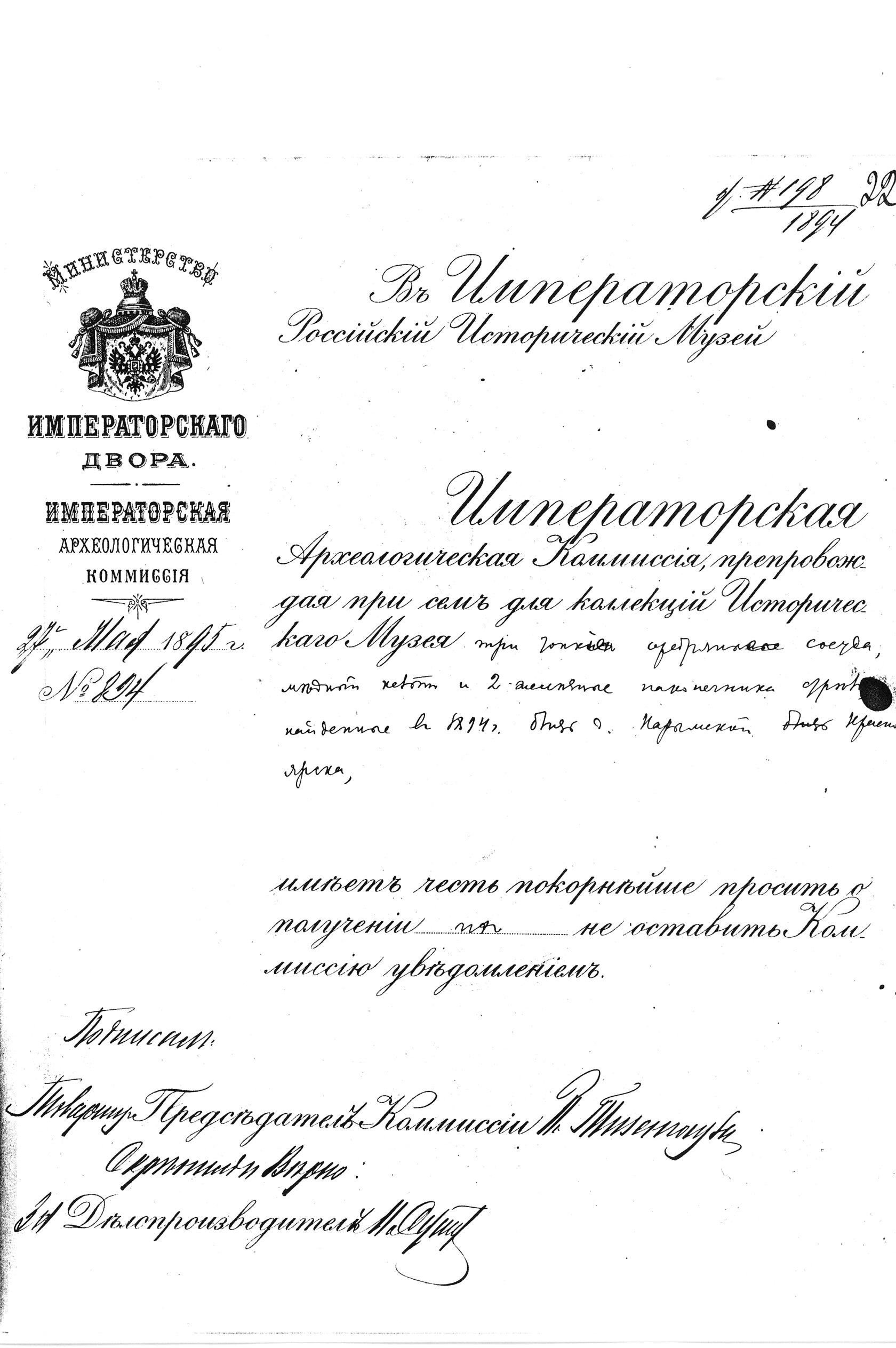

Обычно выставленные экспонаты, тем более если они были из благородного металла, передавались в фонды Эрмитажа. В мае 1895 г. ИАК получила подтверждение о поступлении одной из четырех чаш в Императорский Эрмитаж [26]. Три сосуда были отправлены в Императорский Российский Исторический музей [27], о чем ИАК в сентябре получила уведомление за подписью И. Е. Забелина [28].

В фотоархиве ИИМК сохранились снимки трех кубков, вероятно, тех, которые передавались в Исторический музей [29].

Их культурная принадлежность, несмотря на первоначальное мнение П. С. Проскурякова, не была связана с курганами раннего железного века. Кубки относятся к средневековым древностям, подобно раскопанным С. А. Теплоуховым в 1925 г. на Часовенной горе в Красноярске [30]. Аналогичные серебряные кубки на поддоне были найдены в виде «кладов» к югу от Красноярска (Абакан, Краснотуранск) [31].

Сведения о находках монгольского времени к северу от Красноярска, при слабой изученности данной территории, должны привлечь внимание исследователей. Как и многие предметы, попадавшие в столичные музеи, эти четыре сосуда не были опубликованы. Кроме того, искажена информация о месте их обнаружения. Подобный случай, к сожалению, не единичен. Эта история лишний раз подчеркивает важность внимательного отношения к архивной документации, на основе которой подчас можно сделать удивительные открытия.

- ГАКК, ф. 595, оп. 1, д. 3280, л. 91

- Спицын, 1895. С. 3

- Там же. С. 22

- Там же. С. 27

- 1 фунт = 0,40 951 241 кг, 1 золотник = 4,266 г .

- ГАКК, ф. 595, оп. 1, д. 5016, л. 1

- Там же, л. 2

- Там же, л. 3; НА ИИМК, ф. 1, 1894, д. 140, л. 1

- ГАКК, ф. 595, оп. 1, д. 5016, л. 8; НА ИИМК, РА, ф. 1. 1894, д. 140, л. 5

- ГАКК, ф. 595, оп. 1, д. 5016, л. 6

- НА ИИМК, РА, ф. 1, 1894, д. 140 л. 10

- ГАКК, ф. 595, оп. 1, д. 5016, л. 7

- Проскуряков, 1889; 1890

- Макаров, 1989. С. 131

- Проскуряков, 1894

- ГАКК, ф. 595, оп. 1, д. 5016, л. 10−11

- Там же, л. 31−32

- Там же, л. 35

- Там же, л. 31−32

- Там же

- Там же, л. 72−73

- Там же

- Отчет ИАК, 1896

- Новое время. 1894

- Спицын, 1895. С. 22

- НА ИИМК, РА, ф. 1, 1894, д. 140, л. 21

- Там же, л. 22

- Там же, л. 24

- «Три серебряных гладких кубка из д. Карымской Красноярского окр. Ен. губ. были обнаружены в 1894 г. В.С. № 207, 208, 209 (НА ФА, печ. III 8011, отп. Q 633/17, Q 476/61 462)» (Древности Восточной части Евразии…, 2005. С. 55)

- Теплоухов, 1929; Гаврилова, 1965; Савинов, 1977; 1990

- Кызласов, 1983

Статья опубликована:

Вдовин А.С. «…Для представления на высочайшее воззрение…»: история находки четырех серебряных сосудов // Археологические вести № 17 (2010−2011). СПб.: Изд-во. «Дмитрий Буланин». 2011. С. 340−346.